2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十一届常会经过评审,正式通过决议,将中国申报的“二十四节气中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候等方面变化规律形成的知识体系和社会实践。早在春秋战国时代,我国人民中就有了日南至、日北至的概念,战国后期的《吕氏春秋》“十二月纪”中,就有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气的记载。

这一申遗过程历经多年,主要分为三个阶段:2011年,中国农业博物馆在文化部和中国非物质文化遗产保护中心的协调下,与中国民俗学会、传承人代表共同商讨将二十四节气申报人类非遗代表作名录,并开始积极筹备;2012到2013年,相关方为申报材料的编写做准备;2014到2015年,工作组正式开展申报材料的编制工作,并组织了多次专家评审会,最终于2015年3月完稿并上报联合国教科文组织你知道吗?最近有个好消息,让人兴奋不已!那就是我国的“二十四节气”申遗成功啦!这可是咱们中华民族的骄傲,让我们一起来看看这个古老而神秘的时间体系,是如何在国际舞台上大放异彩的。

一、二十四节气:古老的时间智慧

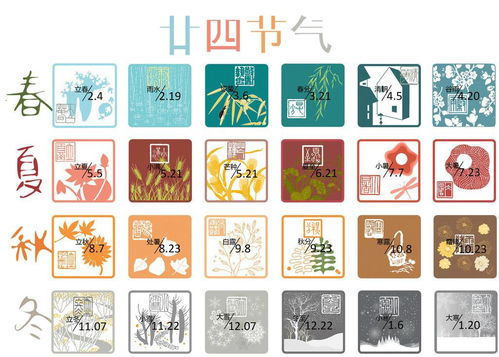

“二十四节气”是我国古代劳动人民通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系。它包括立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒这24个节气。

这些节气不仅反映了季节的变化,还揭示了自然界中万物生长、衰败的规律。古人将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等份为一个节气,统称“二十四节气”。这种独特的计时方式,在我国农耕社会中发挥了重要作用,成为了指导农业生产和日常生活的重要依据。

二、申遗成功:文化自信的体现

2016年11月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会正式通过决议,将中国申报的“二十四节气”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。这一喜讯,让全世界都为之振奋。

“二十四节气”申遗成功,不仅是对我国传统文化的肯定,更是对中华民族智慧的赞扬。它体现了我国文化自信的提升,也让我们更加珍视和传承这份宝贵的文化遗产。

三、二十四节气:农耕文明的瑰宝

“二十四节气”形成于中国黄河流域,以观察该区域的天象、气温、降水和物候的时序变化为基准。作为农耕社会的生产生活的时间指南,它逐步为全国各地所采用,并为多民族所共享。

在古代,农民们根据“二十四节气”安排农事活动,如播种、收割、施肥等。如今,虽然现代化农业技术发展迅速,但“二十四节气”依然在人们的生活中发挥着重要作用。比如,立春时节,人们会举行“咬春”活动,寓意迎接春天的到来;夏至时节,人们会举行“夏至祭”活动,祈求丰收。

四、二十四节气:传承与创新

随着中国城市化进程的加快和现代化农业技术的发展,“二十四节气”对于农事的指导功能逐渐减弱。它依然具有多方面的文化意义和社会功能。

如今,越来越多的年轻人开始关注“二十四节气”,并将其融入到日常生活中。比如,一些城市里的年轻人会在“立春”时节,穿上新衣服,迎接春天的到来;在“冬至”时节,他们会和家人一起包饺子,共度团圆时光。

同时,一些地方也在尝试将“二十四节气”与现代科技相结合,开发出一系列与节气相关的产品和服务。比如,一些农业企业会根据“二十四节气”安排农事活动,提高农业生产效率;一些旅游企业则会推出与节气相关的旅游线路,让游客体验传统农耕文化。

五、二十四节气:走向世界

“二十四节气”申遗成功后,我国政府和社会各界都高度重视其传承与推广。如今,它已经走向世界,成为连接中外文化交流的桥梁。

在国际上,一些国家和地区也开始关注“二十四节气”,并将其融入到当地的文化活动中。比如,日本、韩国等国家都有类似“二十四节气”的计时方式,而欧洲一些国家则将“二十四节气”作为了解中国文化的窗口。

“二十四节气”申遗成功,不仅是对我国传统文化的肯定,更是对中华民族智慧的赞扬。让我们携手共进,传承和弘扬这份宝贵的文化遗产,让“二十四节气”在世界舞台上绽放更加耀眼的光芒!